「あれっ、言っていることは同じなのに⁉︎」表現一つで収益をアップさせる法

意思決定を左右するフレーミング効果

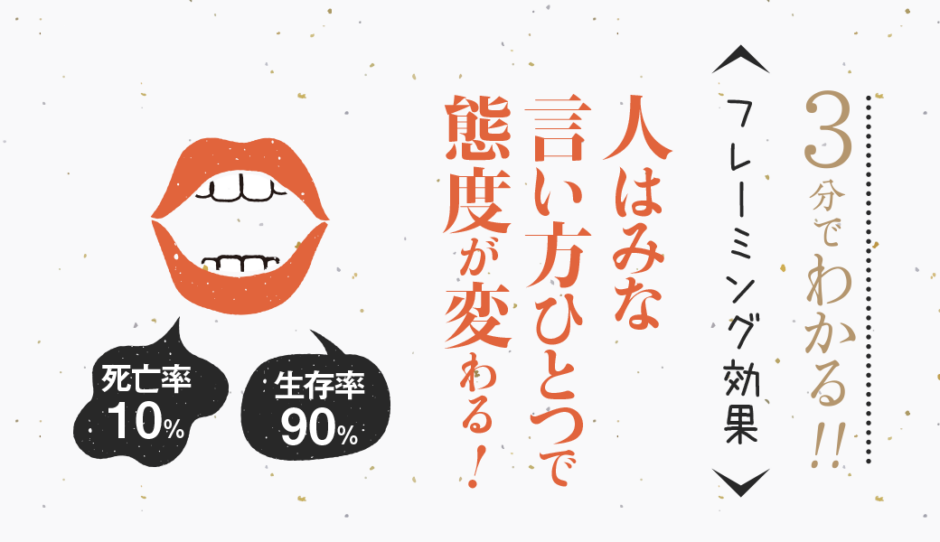

フレーミング効果とは、同じ情報でも言い方や表現によって、人々の印象が大きく変わり、意思決定に影響を与える心理現象です。

『フレーミング効果』とは?

バイアス(認知の歪み)の一つで、同じ情報でも言い方や表現によって、人々の印象が大きく変わり、意思決定に影響を与える心理現象

フレーミング効果を語る上で、欠くことのできない有名なエピソードがあります。行動経済学の権威 ダニエル・カーネマン(1934-2024)とエイモス・トヴェルスキー(1937-1996)が行った『生存率・死亡率実験』です。

実験では、医師を対象に「生存率90%の手術と放射線治療」と「死亡率10%の手術と放射線療法」という同じ意味を持つ2つの表現で意思決定を比較しました。

生存率90%というポジティブな表現では84%の医師が手術を選び、死亡率10%というネガティブな表現では50%ずつに分かれました。

実験とはいえ、冷静な判断が求められる医師でさえも死亡率というネガティブな表現に反応し、意思決定に影響を与えるのです。

表現一つで売れ行きが大きく変わる!

製品は、表現一つで売れ行きが変わります。脂肪分20%のヨーグルトと脂肪分80%カットのヨーグルトは同じ製品です。しかしお客様は脂肪分80%カットのヨーグルトを選びます。

カーネマンとトヴェルスキーが解明したバイアス フレーミング効果を販売戦略に取り入れることは、競争力を高め収益を確保するための重要な手段となります。

コラム 敗戦と終戦

日本の復興にはフレーミング効果の恩恵があります。1945年8月15日、日本は戦争に負けました。日本は復興にあたり敗戦という表現ではなく、終戦という表現を用いました。このフレーミング効果により、国民は戦争の終結をポジティブな出来事として捉え、復興への意欲を高め、世界有数の経済大国への復活を果たしました。一方で終戦という表現は、責任の所在を曖昧にする負の爪痕を残しました。

参考文献

ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? 』(早川書房)

リチャード・セイラー キャス・サンティーン『実践行動経済学 完全版』(日経BP社)

鈴木敏文『鈴木敏文のCX入門』(プレジデント社)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)