身も蓋もない 消費社会を動かす原理原則

欲望は 一体何から 生まれるか?

依存効果とは、企業の働きかけによって消費者の欲望が掻き立てられる現象です。

『依存効果』とは?

企業の働きかけにより消費者の欲望が掻き立てられる現象

経済学の巨人 ジョン・ケネス・ガルブレイス(1908~ 2006)は、「消費者は自分で何が欲しいのかを意識することができず、広告やマーケティングによってはじめて自分の欲望がはっきりする」と主張しました。

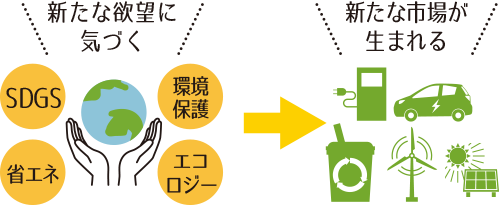

売るために 新たな欲望を 作り出す

マーケティング界のレジェンド フィリップ・コトラー(1932-)も「企業みずからが何らかの問題を生み出さなければ、人々に新しい欲望を生み出すことができなくなった」と、ガルブレイスと同様の見解を示しています。

洗濯機は、故障しなければ買い替えません。そこでメーカーは環境保護を謳い「節水&節電効果に優れたエコ家電」として洗濯機をアピールすることで、新たな欲望を生み出します。

企業はマーケティングを通じて消費者の欲望に気付かせ、新たな市場を生むことで収益を保っています。

参考文献

ジョン・ケネス・ガルブレイス『ゆたかな社会 決定版』(岩波書店)

見田宗介『現代社会の理論』(岩波書店)

國分功一郎『暇と退屈の倫理学』(新潮社)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)