あなたは、なぜ必要ないものを買ってしまうのか?

「気が付けば買っていた」「本当は必要ないのに欲しくなった」誰にもそんな経験があるはずです。

実は、広告やマーケティングの仕掛けが、あなたの心の奥にある欲望を巧みに刺激しているのです。

これが経済学の巨人 ジョン・ケネス・ガルブレイスが説いた依存効果です。

欲望は一体誰が作るのか?

依存効果とは、「欲しい」という欲望が、実は企業の広告やマーケティングによって作り出されているという現象です。

ガルブレイスは、著書『ゆたかな社会』の中で「現代の企業は、製品だけでなく、その製品を欲しがる欲望も同時に生産している」と述べています。

現代社会では、企業の販売技術や広告が巧みに進化し、人々の欲望そのものを作り出します。

本来なら「欲しいものがあるから作る」という流れであるはずなのに、逆に「作ったものを欲しがらせる」という主客逆転が起きているのです。

自分の意思で選んでいるように見えても、実際には企業に操られ、自立の心が少しずつ失われていきます。

欲望はこうして作られる

では、どのように欲望が作られるのでしょうか?

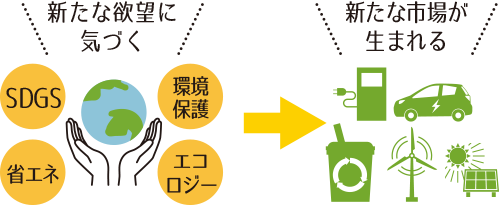

- 無意識への働きかけ 例えば洗濯機。壊れない限り買い替えようとは思わないはずです。そこでメーカーは「環境に優しいエコ家電」というメッセージを発信し、「より良い生活を送りたい」という深層心理に訴えかけます。

- 個別化の加速 AI時代は、AIが個人の好みを分析し、「あなたにぴったりの商品です」と提示することで購買意欲を高めます。

- 所有欲の操作 「最新モデル」「限定品」といったキーワードで、「人より良いものを持ちたい」という心理を巧みに刺激します。

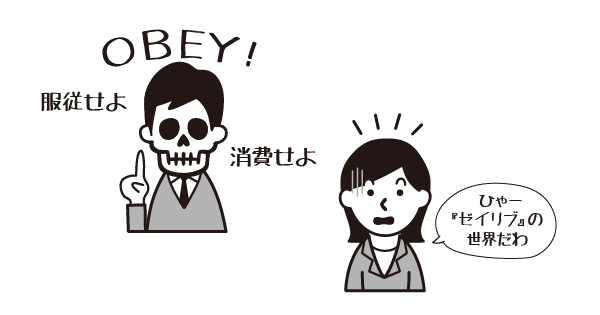

このしくみは、まるで映画『ゼイリブ』(1989年)の世界のようです。

主人公が特殊なサングラスをかけると、街中に隠された「BUY(買え)」「OBEY(従え)」といったメッセージが浮かび上がります。

私たちも、現実の世界で同じように無意識の影響を受けているのかもしれません。

だからこそ、サングラスを外した現実の世界で「本当に欲しいものは何なのか」を改めて考えることが大切です。

参考文献

ジョン・ケネス・ガルブレイス『ゆたかな社会 決定版』(岩波書店)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)