文豪 O・ヘンリーが教えてくれる好意の教訓とは?

好意とは利益を生み出す源泉だ!

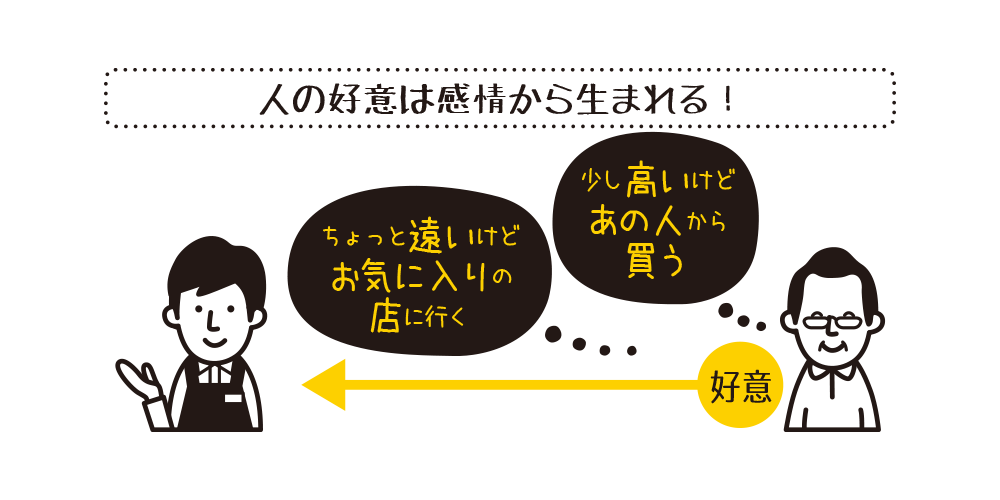

好きという感情は、ビジネスを大きく動かす武器になります。

確かに人は、好きなタレントがCMに出ている商品に惹かれたり、少し高くても馴染みの店で買い物をしたりしますよね。

これって、論理的な判断じゃないんです。まさに好意という感情から生まれる行動なんです。

これがアメリカの心理学者ロバート・B・チャルディーニが『影響力の武器』で唱えた好意の法則です。

もし価格を下げることでしかお客様を引きつけられないなら、それは危険信号です。

値引きを繰り返せば利益率は下がる一方。

「高くても 買うのは好きな人の店」になるには、どうすればよいでしょうか?

お客様に次の2つを一貫して伝え続けることが重要です。

- 「私たちは何者か」をはっきりさせる。

- 「お客様のどんな悩みを解決できるか」をはっきり伝える。

「私たちは何者か」をはっきりさせる活動がブランディング。

「お客様のどんな悩みを解決できるか」をはっきり伝える活動がマーケティングです。

「私のことをわかってくれる会社だわ」と存在を意識させて、「あっ、これ私に関係がある」と自分ごと化させることが好意度を高める鍵です。

好意を伝えるのは難しい

しかし一方的な好意は、逆効果になることもあります。

O・ヘンリーの短編小説『ミス・マーサのパン屋』をご存知でしょうか?

パン屋の女主人マーサは、常連客にバターをたっぷり塗ったパンをサービスします。

ところが、建築家だった彼は、パンを図面の消しゴムとして使っていたため、大事な図面を台無しにしてしまいます。

好意が、意図せぬ結果を招いてしまった、というお話です。

お客様の状況や欲求を深く理解してこそ好意を築くことができるのです。

参考文献

ロバート・B・チャルディー二『影響力の武器』(誠信書房)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)