大人になってもリカちゃん人形が懐かしい理由

リカちゃん人形や森永ミルクキャラメルを目にすると、なぜか懐かしさが込み上げてきます。

その背景にはスキーマがあります。

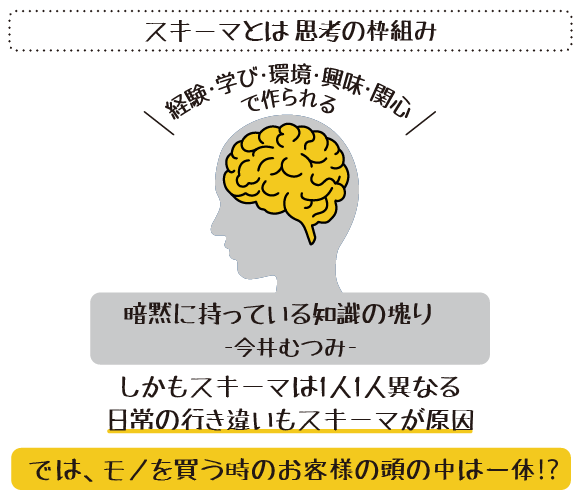

スキーマとは、経験や感情の積み重ねによって形成される思考の枠組みのことです。

「お祭り=楽しい」「注射=痛い」といった経験や学びで作られた心の中のイメージがスキーマです。

19世紀 パリのデパートの長期戦略

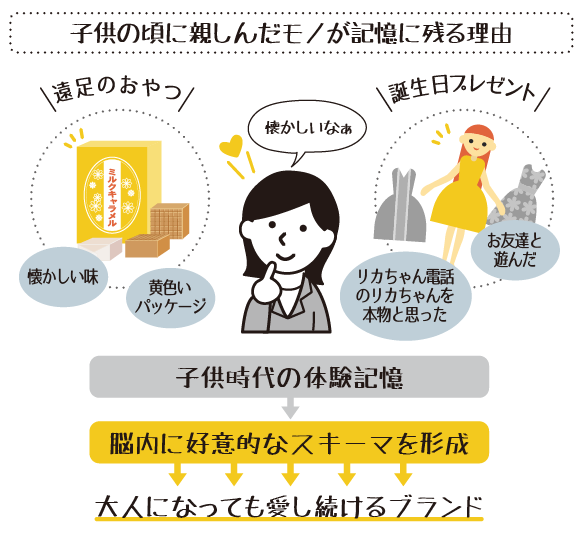

人が記憶を持ち始めるのはおよそ3歳頃。幼少期の体験はその後の購買行動を大きく左右します。

リカちゃん人形や森永ミルクキャラメルに今でも愛着を感じるのは、幼い頃の楽しい記憶とスキーマが結びついているからです。

19世紀のパリ、ボン・マルシェ百貨店は子どもたちに絵葉書を配る戦略を展開しました。

- 目的は未来のお客様に育てる

- 大人になった時「ボン・マルシェ=楽しい場所」というスキーマが購買行動につながる

- 子どもが、絵葉書欲しさに「行きたい」とせがむことで直近の売上にも貢献

- 記憶と感情の連動

- 幼少期の記憶は感情と強く結びつきやすく、長期的なブランドロイヤルティを生みやすい

幼少期の記憶は感情と強く結びつきやすく、長期的なブランドロイヤルティを生みやすいのです。

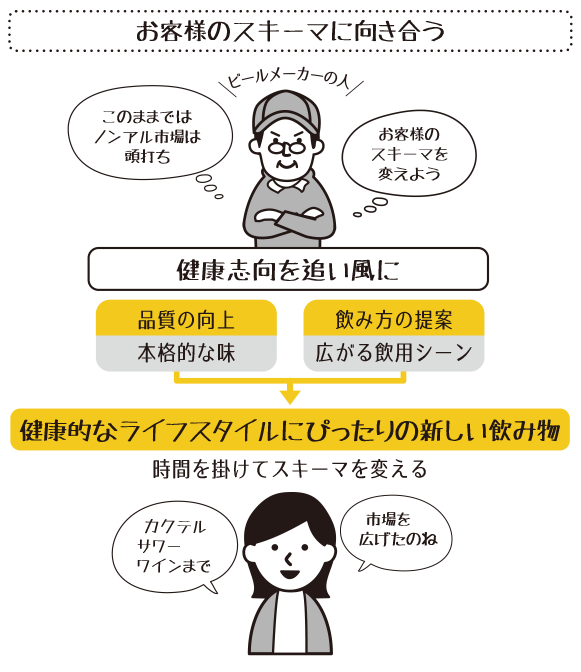

スキーマを変えて市場をつくる

企業が直面する課題のひとつは、「この分野はもう伸びない」「この商品は売れない」という固定観念をどう打ち破るかです。

ノンアルコールビールが登場した当初、多くの人は「ビールの代用品」というスキーマを持っていました。

- 「味が薄い」

- 「美味しくない」

ネガティブなイメージを変えるため、メーカーは短期的な利益よりも「健康的な選択肢」という新しいスキーマの形成に注力しました。

- 製品改良:本物のビールに近い味や香りを追求。

- 新しい選択肢での訴求:「健康的」「運転前でも飲める」「昼間のリラックス」など、代用品ではなく新しい選択肢として提示。

- ターゲットの見直し:妊産婦、健康志向の人々、スポーツ後のリフレッシュなど従来のとは異なる層に照準

長年の努力が実を結び「ノンアル=おいしくない」から「ノンアル=スマートな選択」に、スキーマが書き換えられ、現在では800億円規模の市場に成長しています。

参考文献

今井むつみ『何回説明しても伝わらないはなぜ起こるのか?』(日経BP)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)