好きが利益につながるメカニズム

推し消費は、個人の「感情」が「市場価値」へと転換される新しい経済モデルです。現代の消費は、機能の比較ではなく「好き」というナラティブ(物語)が価値を生むフェーズに移行しました。

価値創出は3段階で進行します。

- 個人:自分の感性で推しを選ぶ

- 界隈:推しを中心にコミュニティが形成

- 市場:熱狂が価値と利益を押し上げる

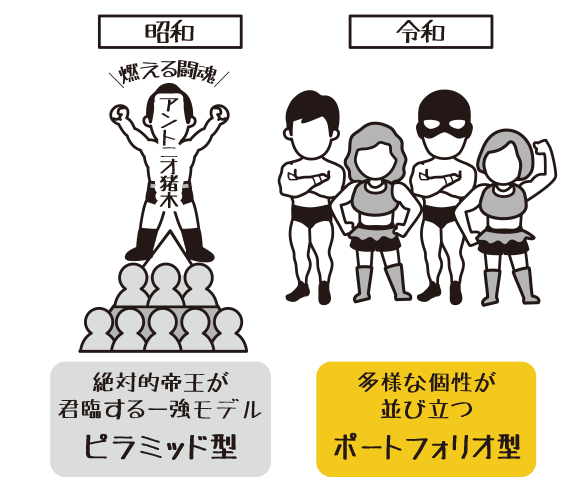

成熟時代の「ポートフォリオ型」消費

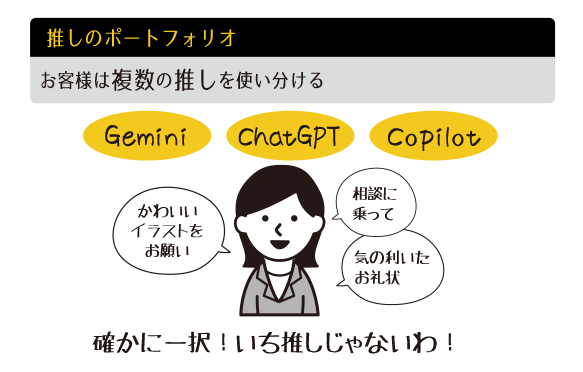

アイドルなどのファンビジネスでは、熱量は一点に集中しがちです。しかし、一般消費財においては、生活者は一途な「信者」ではなく、複数の推しを生活に組み込むポートフォリオ型の消費へと変化しています。

この傾向は、令和のプロレス界の構造と合致します。

- 昭和(一強モデル): アントニオ猪木のような“絶対的帝王”への排他的な熱狂。「他は認めない」という独占の論理。

- 令和(分散モデル): 高橋ヒロムやSareeeなど団体を横断して複数の個性を楽しむ。「ハードな新日と仙女もDDTやWAVEのコミカルも好き」という受容の論理。

現代の消費者は、AIツール(Gemini / ChatGPT / Copilot)やビール(生、ラガー、プレミアム)を気分で使い分けるように、自分のライフスタイルの中に複数の「推し」を共存させているのです。

| 項目 | マス戦略 | ポートフォリオ戦略 |

| ターゲット | 全方位(誰にでも合う) | 文脈(「この瞬間の私」に合う) |

| 評価軸 | スペック(機能、価格) | 情緒(自己肯定感、世界観) |

| 目指す指標 | 市場シェア(占有率) | お客様の心の中(推しのポートフォリオ入り) |

長期利益を生む“推される文脈”の力

競合は「排除すべき敵」ではなく、「同じプレイリストに入っている別の曲」です。お客様のポートフォリオの一角を占める戦略には、3つのメリットがあります。

- 価格競争の回避: 選ばれる理由が「安さ」ではなく「意味」に変わる。

- LTV(顧客生涯価値)の安定: 「特別な日はこれ」という指名買いが長期利益を支える。

- 自然な拡散: 自分の「推しラインナップ」を語りたがる。

No.1を目指す消耗戦より、熱狂を生む個性を磨くこと。独自の物語を育てた企業だけが、お客様の推しのポートフォリオに長く残り続けるのです。

参考文献

西口一希『マーケティングを学んだけれど、どう使えばいいかわからない人へ』(日本実業出版社)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)