特別篇 寅さんに学ぶ『AIDMAの法則』

「たいしたもんだよAIDMAは!」

AIDMAは 人の心に ぴったりハマる

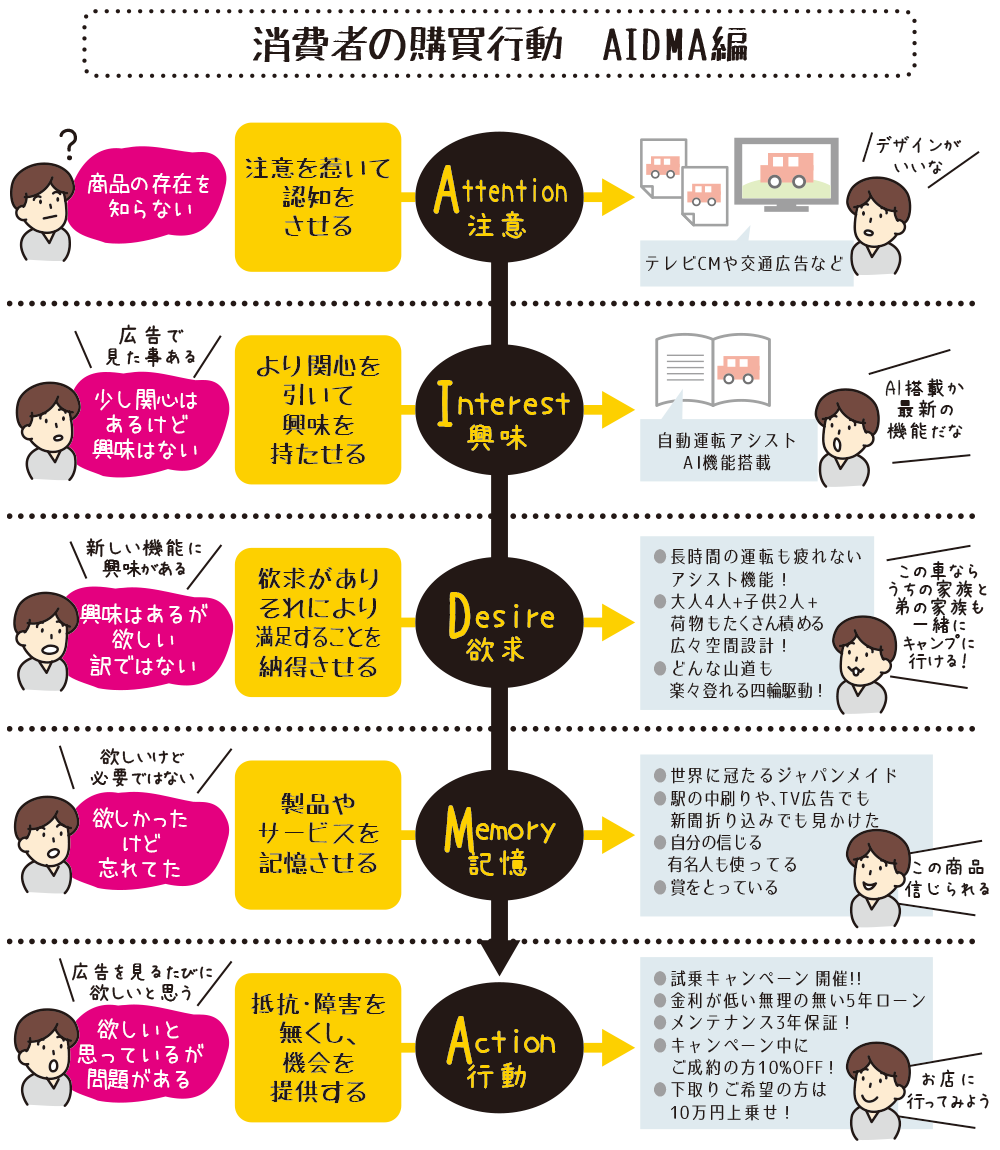

『AIDMAの法則』とは、お客様が商品を知ってから購入するまでを5つのステップで示した購買モデルです。

『AIDMAの法則』の5つのステップは、その間のお客様の心の変化に沿っています。

- Attention(注意):消費者が商品の存在を知る

- Interest(興味):消費者が商品に興味をもつ

- Desire(欲求):消費者が商品を欲しくなる

- Memory(記憶):消費者が商品を記憶する

- Action(行動):消費者が行動する

お客様が商品を知ってから購入するまでには認知・感情・行動の3段階があります。5つのステップは、その段階ごとの間の心の動きです。

『AIDMAの法則』は、今から100年前の1924年にアメリカのコンサルタント サミュエル・ローランド・ホール(1876-1942)が発表しました。『AIDMAの法則』は当時とは劇的に環境が異なる現在でも不変です。なぜなら、いつの世も人の心は変わらないからです。

どの時代でもお客様の心は複雑です。「買いたい」と思う気持ちの裏に「別に買わなくていいかな」という相反する気持ちが芽生えたりします。人の心は、点ではなくいくつもの表層が重なり合っているからです。そんなお客様の心に、ぴったりフィットするのが『AIDMAの法則』です。

図で見る消費者の購買ステップ

寅さんは 商売のコツを 知っている!

『男はつらいよ』の第1作が公開されたのは1969年8月27日です。人々に愛されて50年を超えます。

第47作『男はつらいよ 拝啓車寅次郎様』には寅さんが甥の満男に商売の心得を伝授する名シーンがあります。当時、重い病いに冒されていた渥美清(1928-1996)は医師の制止を振り切っての出演でした。声量は衰えましたが、往年から変わらぬ優しさの中に鋭さを秘めた眼差しからは、甥の成長を温かく見守る慈愛に満ちた父性が伝わります。

満男は、浅草の靴屋に就職して半年、靴が売れずに悩んでいます。寅さんは、何の変哲もない一本の鉛筆を差し出して「満男、俺にセールスしてみな」と迫ります。しぶしぶ満男は寅さんに売り込みます。

| 満男の行動 | 満男のセリフ |

| ターゲットにいきなり売り込む | おじさんこの鉛筆、買ってください。 |

| 機能のみの説明 | ほら消しゴムもついてますよ。便利ですよ。 |

「いりませんよ。僕は字を書かないしそんなものは全然必要ありません。以上」 満男に強烈なダメ出しをした寅さんは、商売の心得を伝授します。

全国を放浪し商売に励む寅さんは『AIDMAの法則』をマスターしています。

| AIDMAにあてはめると | 寅さんのセリフ | |

| A | 唐突な思い出話を始め「おふくろ」と「鉛筆」のギャップで聞き手の注意を引く | おばちゃん。おれは鉛筆を見ると、おふくろのことを思い出すんだ。 |

| I | 自分の体験を語り 興味を惹き付ける | 不器用で鉛筆が削れない俺のために鉛筆を削ってくれたんだ。 (手振りで)ちょうどこの辺に火鉢があって、きちんとお袋が座ってさ。 白い手で肥後守(ナイフ)を持って「スイスイスイスイ」削ってくれるんだ。 その削りカスが火の中に入ると「プーン」といい香りがしてな。 おふくろが綺麗に削ってくれたその鉛筆で、俺は勉強しないで落書きばかりしていた。 でも鉛筆が短くなる分、利口になった気分だったよ。 |

| D | ボールペンとの差別化で 欲望喚起 | お客さん、ボールペンってものは便利だけど味わいってもんがない。 その点、鉛筆は握り心地が一番。 木の温かさ、六角形が指の間にきちんと収まる。 |

| M | 書かせて記憶体験させる | ちょっと何でもいいから書いてごらんよ。 「スッ」と鉛筆を渡す。 |

| A | お得な価格でクローズ | デパートだと60円するんだよ。でもちょっとけずってるから30円でいいよ。いや捨てたつもりだ20円でいいよ。ほらサイフを出しな。 |

満男は、思わずサイフからお金を出し「伯父さん。参りました」と脱帽します。

寅さんは物と同時にストーリーを売ります。寅さんのように、お客様の心理の変化を理解し『AIDMAの法則』に沿ってストーリーにすれば、お客様の心は動きます。

フィリップ・コトラー他『フィリップ・コトラーのマーケティング4.0スマートフォン時代の究極法則』(朝日新聞出版)

小林信彦『おかしな男 渥美清』(新潮社)

山平重樹『ヤクザ大辞典』(双葉社)

厚香苗『テキヤはどこからやってくるのか? 露店商いの近現代を辿る』(光文社)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)