人体実験の報酬はいくらならOK?

真ん中を 選んでおけば 間違いない!

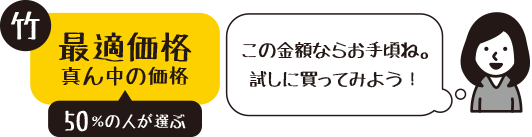

ゴルディロックス効果とは、人が無意識のうちにちょうどいいものを選ぶ心理傾向です。

もし鰻重が特上と上の2種類ならば、お客様は「特上は少し高いな」と感じて特上が3割、上が7割と、上を選ぶ確率が高いです。

一計を案じた鰻屋の女将さん、さらに高価な超特上を追加します。

すると、不思議なことに、これまで高く感じていた特上が「ちょうどいい」価格に思えてくるのです。

超特上2割、特上5割、上3割と、特上が最も選ばれるようになります。

「串打ち3年、裂き8年、焼きは一生、品書きは3種がちょうどいい、よかったねぇ大将!」と女将さんは上機嫌。真ん中の選択肢が一番魅力的に映るというゴルディロックス効果の典型例です。

お客様の ちょうどいい 価格とは?

東宝特撮映画『ガス人間第一号』の主人公は、人体実験に月2万円の報酬で協力します。人体実験の報酬は、高すぎても安すぎてもためらいます。

映画公開時の1960年の大卒初任給は1万3千円。平均月収4万円に照らしても「ちょうどいい」ライン。このリアルな感覚が荒唐無稽なストーリーに説得力を持たせます。

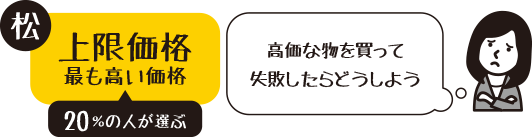

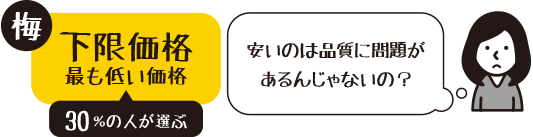

商品も同様。高すぎれば「失敗したらどうしよう」と、安すぎれば「品質に問題があるのでは?」という不安が生まれます。

その中でお手頃でちょうどいい価格帯が選ばれやすくなります。

人間心理に基づいた価格設計で、ベストな選択肢を提示することが、お客様と企業双方に良い結果をもたらす賢い戦略です。

参考文献

ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? 』(早川書房)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)