「お返ししたい」この気持ちが利益生む!

先に与えることで、ビジネスはうまくいく

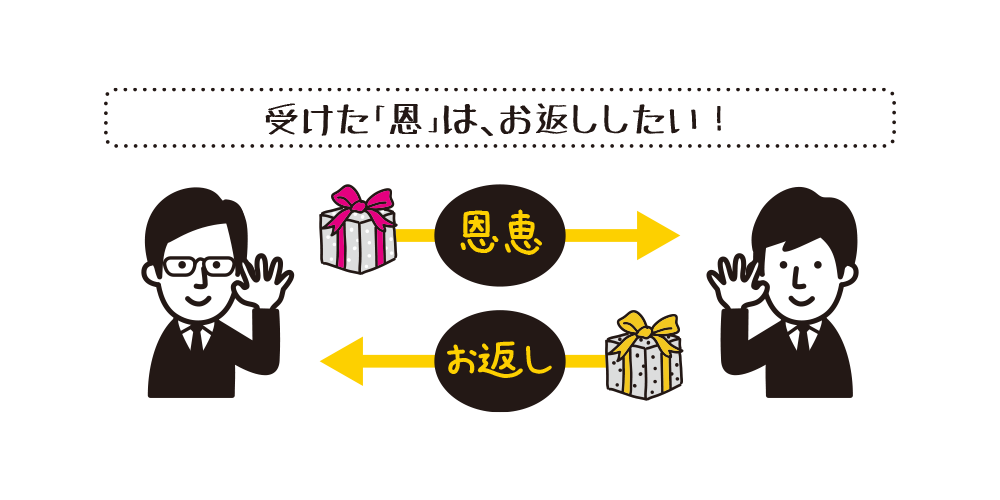

誰かから何か良いことをしてもらうと、「私も何かお返ししなきゃ」という気持ちになった経験はありませんか?

この心理を、返報性の原理といいます。

たとえば、スーパーの試食コーナー。

おいしいものをひとくち食べさせてもらったら、カップを返してそのまま立ち去るのって、少し気が引けますよね。

それどころか、「せっかくだから買っていこうかな」なんて気持ちになることすらあります。

これは、相手から受けた“恩”に対して、無意識のうちに「何かお返しをしたい」という気持ちが働いているからなんです。

たとえば、美容室で初めて来店してくれたお客様にクーポンを渡したり、無料で髪と頭皮の状態を丁寧に診断してあげたりすること。

これらは、お客様に「ありがとう」と感じてもらうための先に与える行為です。

喜んでもらえることをまず意識して、先に価値あるものを相手に与えることで、好意が生まれ利益となって返ってくるのです。

人類を 繁栄させた 報恩の心

聖書には「受けるより与える方が幸いである」という言葉があります。

経済学者のアダム・スミス)(『道徳感情論』)や革命家のピョートル・クロポトキン(『相互扶助論』)といった、時代も場所も違う偉人たちが、人間同士の助け合いや、恩に報いることの大切さを説いてきました。

現代は、AIやテクノロジーが発達して、人と人との直接的なつながりが薄れがちです。

昔から人々の暮らしの中に息づいてきた相手に喜んでもらえることを考え、与えるという人間同士のコミュニケーションが、ますます重要になってくるでしょう。

心の通ったやりとりこそが、信頼を生み、長期的に利益を築く土台となります。

参考文献

ロバート・B・チャルディー二『影響力の武器』(誠信書房)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)