「からだ」を知る旅に出かけよう

日本の医学を切り開いた杉田玄白の足跡と、現代の科学を体験できるみなと科学館。玄白先生の功績と最新の科学を体験する旅に出かけましょう。

江戸の医学革命と玄白先生の足跡

杉田玄白は、日本の医学を大きく前進させた人物として知られています。玄白先生がオランダ語の医学書『ターヘル・アナトミア』を翻訳し、『解体新書』を世に出したことで、日本の医療は大きく変わりました。

当時の医師は、実は体の中をほとんど知らないまま治療していました。臓器の位置も、想像と経験が頼り。今では信じられませんが、それが当時の「常識」だったのです。

- 人の体の中がどうなっているか、医師たちはほとんど知らなかった

- 見た目の症状から推測して治療するのが一般的

- 正確な診断が難しく、治療も経験頼み

こうした状況を変えたのが『解体新書』でした。人体の構造がはっきりわかり医学が一気に科学的な方向へ進んだのです。

- 革新性: 経験と推測の医療から、正確な知識に基づく診断への転換点となった。

- 苦労の結晶: オランダ語の知識がほとんどない中、仲間と共に辞書もない状態で翻訳を成し遂げた。

- 新語の創造: 「神経」「軟骨」「動脈」といった、現代でも使われる多くの医学用語を新たに作ったのも玄白先生

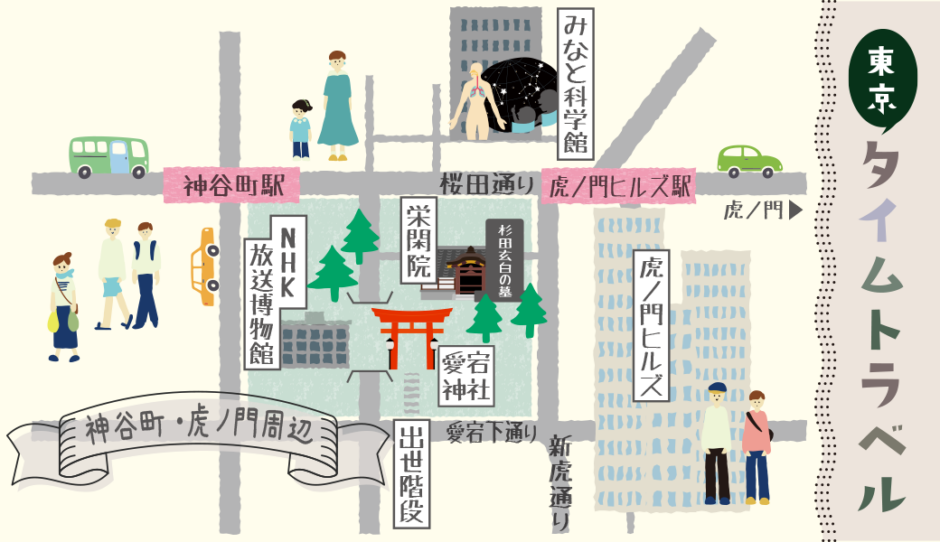

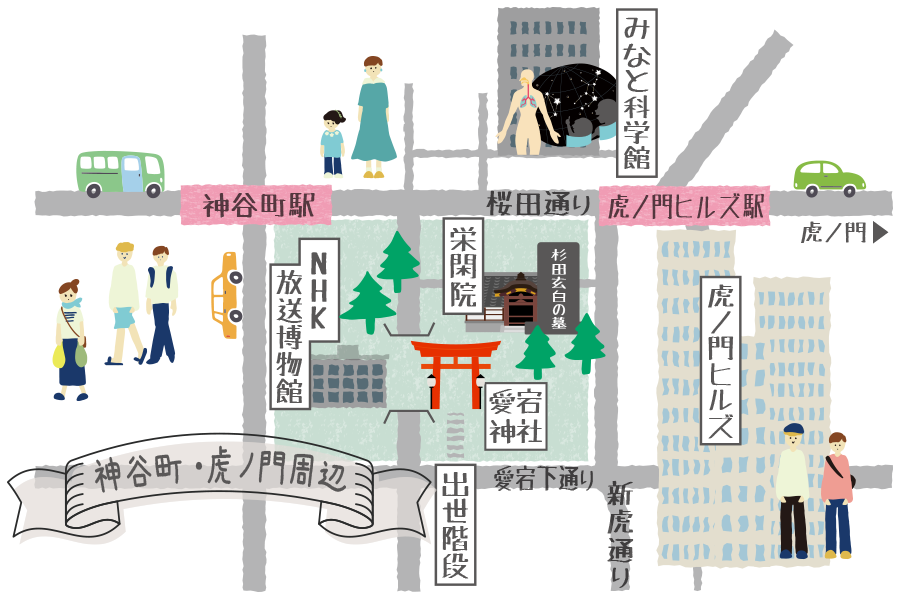

この革命的な一冊により、日本の医学は近代へと一気に舵を切ることができたのです。偉大な功績を残した玄白先生は、虎ノ門三丁目の栄閑院というお寺に静かに眠っています。

みなと科学館で「からだ」を遊びながら学ぶ

玄白先生のお寺から少し歩くと、現代の科学を体験できる「みなと科学館」があります。テーマは「しぜん・まち・うみ・わたし」。大人も子どもも楽しめる展示がそろい、都会の真ん中とは思えないほどワクワクする空間です。

- 自分の筋肉や骨の状態を見られる「からだスキャナー」

- 臓器の位置を学べる「臓器パズル」

- 反射神経を試せるミニゲーム

「自分の体って、こんなふうになっていたんだ」と驚く瞬間が何度も訪れます。もし玄白先生が現代に来たら、きっと目を丸くして楽しんだことでしょう。

【栄閑院 猿寺】港区虎ノ門3-10-10

【みなと科学館】東京都港区虎ノ門3-6-9

〈開館時間〉 午前9時~午後8時 〈閉館日〉毎月第2月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)、その他臨時休館日

◯最寄り駅はすべて 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」

杉田玄白『新装版 解体新書』(講談社)」

山田風太郎『人間臨終図鑑』(徳間書店)

港区産業・地域振興支援部『港区歴史観光ガイドブック』(港区)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)