海舟と隆盛の友情

勝海舟(1823-1899)の最大の功労は、1868年4月の江戸城無血開城です。薩長による新政府軍の江戸城総攻撃を前に、旧幕府の代表として新政府の西郷隆盛(1828-1877)と談判を重ね、無血開城を決断。江戸の街を戦火から救います。

しかし抗戦派は抵抗を続けます。同年5月、新政府軍は上野寛永寺に立て篭った旧幕府軍を攻撃し一帯は焼け野原になります。

1870年、政府による病院建設計画のため上野の山を視察したオランダの軍医 アントニウス・ボードウィン(1820-1885)は公園として残すよう進言します。

この上野公園のシンボルが西郷隆盛像です。西郷隆盛は、明治維新の時流に乗れぬ元下級武士の不満を受け止め明治政府と戦い自刃します。

勝海舟は、逆賊の汚名を着た西郷の名誉回復に尽力します。西郷の名誉は回復され、上野公園の銅像建立に至ります。勝海舟は、亡くなる前年 1898年の銅像除幕式に参列しました。

「西郷もおれが居るから西郷だよ」と『氷川清話』に綴ります。

西郷隆盛が見守る上野公園は、フランスの名建築家 ル・コルビュジエ(1887-1965)が設計し、世界遺産に登録された国立西洋美術館をはじめ東京国立博物館、国立科学博物館、上野動物園、東京文化会館、東京都美術館、東京藝術大学、日本学士院、日本藝術院が建ち、日本の文化芸術の中心地になりました。

科学・芸術の拠点とアンダーグラウンド

勝海舟は、銅像には関心がなく「銅像は人の造ったものゆえ、いつ何時、天変地変のために破壊されるか知れない。そうでなくてとも、時勢の変遷によって大砲や鉄砲の弾丸に鋳られるかもしれないよ。そんなつまらないことしてくれるより、銅像を造る入費の三割一分でもよいから、いまのうちに金でもらいたいよ」と、周囲を笑わせます。

勝海舟が暮らした赤坂氷川台に、ほど近い麻布竜土町に陸軍 近衛歩兵第3連隊が置かれます。 近衛歩兵第3連隊は、西郷隆盛掃討のため西南の役に従軍します。1936年には青年将校が二・二六事件を起こします。

勝海舟の予言は的中し、1943年の金属類回収令により、銅像や寺院の梵鐘などが供出されます。平和を希求した海舟の没後44年目の出来事です。

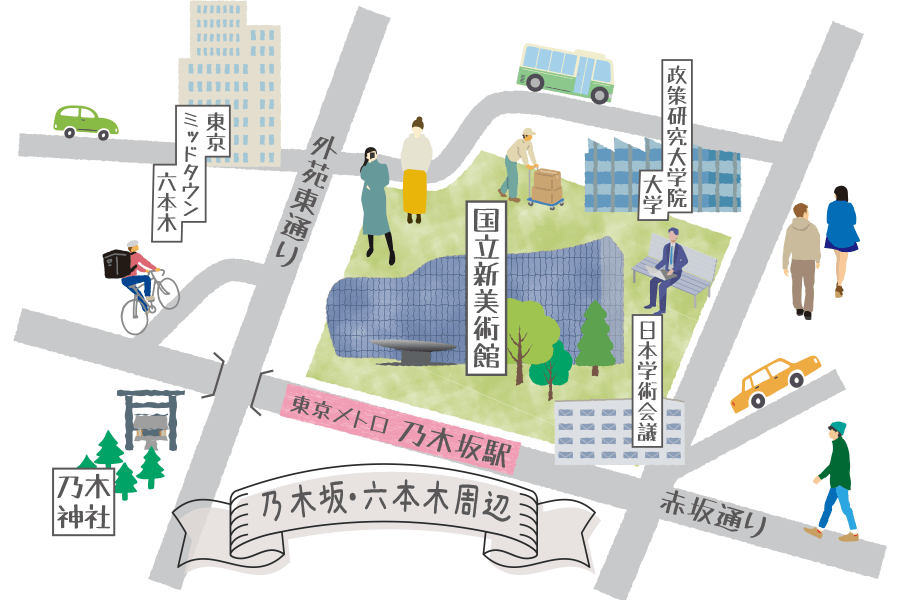

敗戦後、近衛歩兵第7連隊の跡地は生まれ変わります。1970年には、1949年に科学の力で日本の復興を推進するために210名の科学者で発足した日本学術会議が上野から移転します。

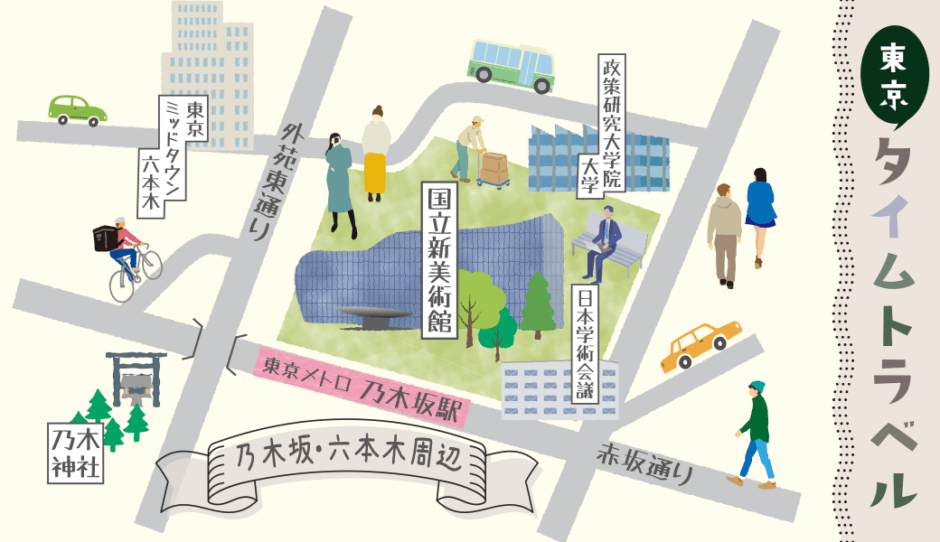

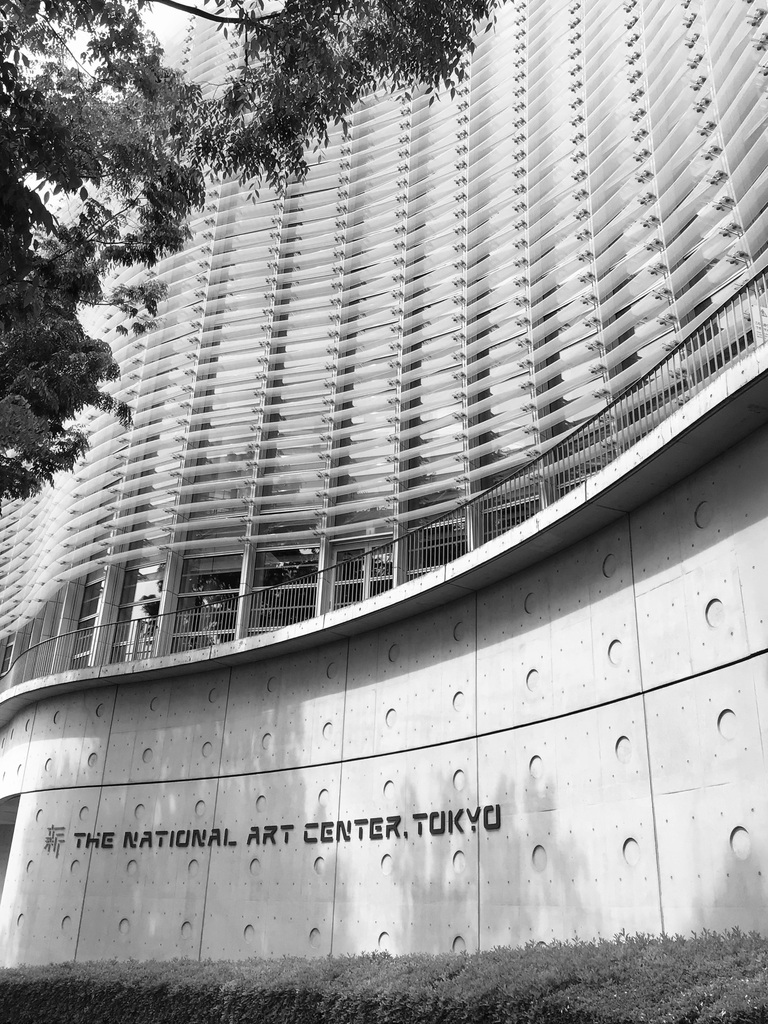

2007年1月には、国立新美術館が開館します。世界文化遺産に登録された上野の国立西洋美術館と双璧を成す日本最大の広さを誇る美術館です。世界的建築家 黒川紀章(1934-2007)の集大成といえます。

ルノワール、ゴッホ、モネらの名画を堪能できる国立西洋美術館に対して、国立新美術館は世界の巨匠から広告、コミック、建築、ファッションなど広いテーマの展覧会が開催されています。

このように、勝海舟と西郷隆盛のゆかりの地には、高低差に富んだ地形アカデミックな要素とカオスな要素が共存しています。明治維新以降の歴史の中で、光と闇、高低差に富んだ地形が交錯し、現代の多様な文化・社会が形成されていることが感じられます。

勝海舟と西郷隆盛ゆかりの2つのエリアは、ともに高低差に富んだ地形です。そして、科学・芸術の拠点というアカデミックな顔、現代の魔界のような猥雑で混沌としたアンダーグラウンドの顔を持っています。2つの共存により光と闇が交錯し、妖しい魅力を放つ街という共通項があります。

東京メトロ千代田線乃木坂駅歩3分

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)