小林一三(1873-1957)

阪急東宝グループ(現:阪急阪神東宝グループ)創業者、第20代商工大臣、初代戦後復興院総裁、貴族院議員

五島慶太(1882-1959)

東急グループ創業者、第2代運輸通信大臣

夢のライフスタイルをつくった男たちの物語

誰も乗らない電車に、どうやって人を乗せるのか?

今の私たちの生活。

通勤のために電車に乗り、帰り道には買い物をし、週末は映画や観劇を楽しむ。

この“当たり前”は、最初からそこにあったわけではありません。

1人の着想から始まり、それを引き継いだもう1人の手によって、

日本の都市生活は、大きく変わっていきました。

発想の転換。「なければ、つくる」

時代は明治の終わり。

大阪と宝塚を結ぶ箕面有馬電気軌道。

現在の阪急電鉄。愛称阪急マルーンは経営不振に喘いでいました。

理由は明確です。

鉄道を利用する“理由”が、まだ沿線に存在しなかったからです。

そんな中、ある男が現れます。小林一三。

小林は、鉄道経営そのものを、ゼロから考え直しました。

「人が行きたくなる場所がないのなら、自分たちでつくればいい」

「乗ってもらうためには、暮らしそのものをデザインする必要がある」

利益のためではなく、人々の“生き方”を形づくるために、小林一三は鉄道を、ライフスタイル創造の手段と捉えました。

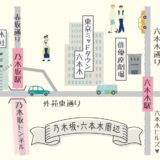

郊外に夢を、街に文化を

小林が行ったのは、鉄道の周囲に“暮らしの舞台”を整えることでした。

沿線に住宅地を開発し、梅田には駅直結の百貨店をオープン。

さらに宝塚には歌劇団を創設。誰もが訪れたくなる、魅力的な「目的地」をつくったのです。

「文化ごと、創ってしまえばいい」

彼のその一言は、もはや一企業の発想を超えていました。

宝塚歌劇団、阪急百貨店、映画会社・東宝。

そのすべてが、鉄道・都市開発・エンターテインメントを一体化した、前例のない構想の中で生まれました。

昭和初期、通勤・ショッピング・娯楽という、今につながる都市のライフスタイルが確立されていったのです。

その志は、帝都東京へ──五島慶太の挑戦

東京では、実業家・渋沢栄一が描いた「田園都市構想」が頓挫し、開発が止まっていました。

そのバトンを受け取ったのが、五島慶太。

五島慶太は、小林一三の考え方に深く共感し、師と仰いでいました。

東急線の開発、東急百貨店の設立。

そして、映画制作会社「東横映画」の立ち上げによる渋谷の文化都市化。

小林が関西でつくり上げたモデルを、五島は東京で、丁寧に、そして着実に再現していきます。

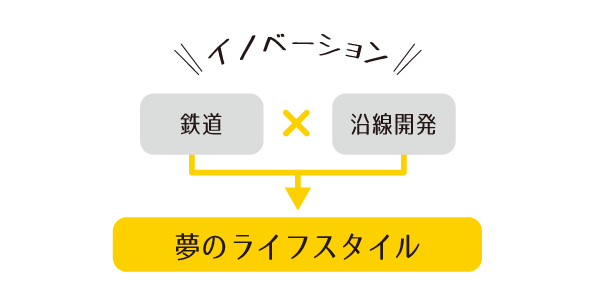

鉄道は「移動手段」では終わらない

2人がつくったのは、電車や駅といった“モノ”だけではありません。

その先に広がる、人々の暮らしそのものでした。

家族と過ごす時間、週末の過ごし方、文化を楽しむ豊かさ。

すべてが、鉄道のレールの先に「設計」されていたのです。

鉄道 × 都市開発 × 文化 この掛け合わせが、日本の都市生活の原型をつくりました。

そして、レールの上に暮らしが生まれた

小林一三と五島慶太。

彼らは、単なる鉄道事業者ではありませんでした。

人の生き方に関わる“舞台”をつくった、生活のプロデューサーだったのです。

移動ではなく、未来を運ぶレール。

その上で、今の私たちの暮らしが動いています。

今、私たちが当たり前に送っている毎日。

その出発点には、確かな想像力と、揺るがぬ信念がありました。

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)