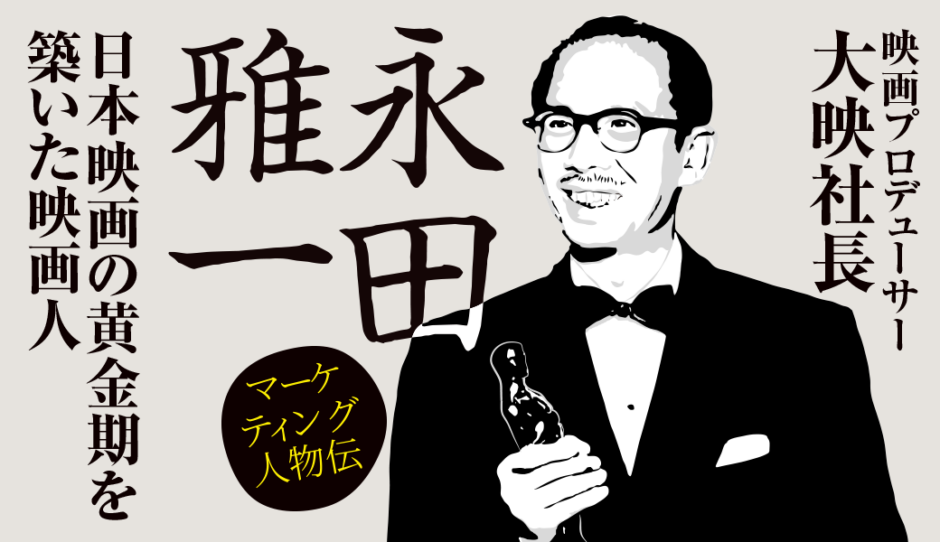

永田雅一(1906-1985)

大映社長、映画プロデューサー、プロ野球球団オーナー

永田雅一 映画バカ一代

映画の力を信じた男

一本の映画が当たるかどうか、それはまさに命運を賭けた勝負。

成否は数字で現れ、すぐに知れ渡る。

儲かるか、損をするか──ギリギリの綱渡りの中で、なぜ映画に惹かれるのだろうか?

テレビが現れたとき、映画館は死んだとれた。

インターネットが登場したときも、映画は終わると思われた。

しかし、今やテレビ局もネット配信会社も、こぞって映画を作っている。

なぜか?

それは──映画だけが与えられる記憶に残る感動があるからだ。

そして、日本には、そんな映画の魔力に取り憑かれたひとりの男がいた。

永田ラッパ 栄光の1500本

永田雅一。別名、永田ラッパ。

「映画の鬼」「最後の活動屋」と呼ばれた男。

「映画の鬼」が社長を務めた映画会社 大映。

1942年の創業から30年で、実に1500本以上の映画を世に送り出した。

後に伝説となる名監督たち。

溝口健二、増村保造、市川崑。

輝かせたのは、今も語り継がれる大スターたち。

京マチ子、若尾文子、市川雷蔵、勝新太郎。

ヒットを飛ばした

『座頭市』『眠狂四郎』『ガメラ』『大魔神』。

子どもから大人までが夢中になった、娯楽の結晶!

だが、永田が見ていたのは、日本ではなかった。世界だった。

世界のクロサワ ミゾグチ

1951年。黒澤明の『羅生門』がベネチア国際映画祭でグランプリを受賞。

世界中が驚いた──日本映画が、世界の舞台に立てることに!

この時、永田雅一は直感する。

「今こそ、世界に日本映画を売り出す時だ。」

イタリアでは社会派、フランスでは映像美。それぞれの国の映画祭の傾向を調べ上げ、日本映画を世界基準に仕立て上げた。

そして

1953年、『雨月物語』。

1954年、『地獄門』。

1955年、『山椒大夫』。

世界三大映画祭で次々と受賞。

主演女優・京マチ子は、”国際派グランプリ女優”として世界を魅了した。

栄光の裏で、音もなく忍び寄る影

『雨月物語』グランプリの年と同じく1953年。

日本にテレビ放送が始まった。

契約者数、866件。

小さな火種だった。

しかし、わずか5年後の1958年。

日本人が映画を最も観た年。1人あたり年間10本以上。

しかし、その直後、映画館は激減し、テレビは家庭の中心に。

永田は、映画を守るために「五社協定」を結ぶ。

だが、時代の潮流は容赦がなかった。

大映、変わる映画の海を泳ぎきれず

かつて映画会社は撮影所を持ち、全国に配給網を張り、映画館も所有していた。

スターも、脚本家も、カメラマンも、みな社員。

まさに「映画は会社でつくるもの」だった時代。

だが、映画の収益だけでは、その巨大な組織を支えきれなくなっていた。

次第に自社制作を減らし、多角経営に走る永田のライバル。

松竹は歌舞伎で、東宝・東映は興行で盤石な基盤を築いていた。

一方、映画の鬼 永田は一貫して映画に賭けた。

「テレビでは観られない、特別な映画を。」

ワイドスクリーン、海外ロケ、豪華なキャストとセット。

超大作路線に活路を見出すが、その制作費は桁違い。

赤字を生んでしまう。

最後の活動屋、燃え尽きるまで

1971年、日本映画界は転換点を迎える。

東宝は俳優をリストラ。新会社に製作を委ねる。

日活はロマンポルノ路線へ。

東映は社長 大川博を病で失う

大映は、もはや資金繰りが限界だった。

劇場を手放し、本社を売却し、ついには12月21日──倒産。

翌日、『羅生門』の黒澤明が自殺未遂を図る。

まるで映画の終幕のように、日本映画は奈落へ落ちていった。

だが、映画は死ななかった

その年、角川文庫から横溝正史の『八つ墓村』が出版される。

横溝ブームの予兆。

1976年、往年の永田を彷彿させる風雲児 角川春樹が映画製作を宣言。

第一作『犬神家の一族』には、監督 市川崑をはじめ、岡本健一、長田千鶴子ら大映スタッフが集結。

永田ラッパは形を変え、次の時代へ受け継がれていく。

1985年。大映を受け継いだ徳間書店の徳間康快がスタジオジブリを設立。

高畑勲と宮崎駿が描くアニメーションは、日本映画史にそして世界に新たな金字塔を打ち立てた。

角川も徳間も、映画の魔力に惹かれて出版界からやってきた映画の鬼。

この年永田雅一、死去。

波乱の映画人生に、静かに幕を下ろした。

遺作は『日蓮』。

映画とともに永田が生涯信じ続けた日蓮大聖人の伝記であった。

永田なくとも、映画は残る。

2022年──永田が創業した大映が誕生から80年。

『雨月物語』も『羅生門』も、4Kの最新技術で美しく蘇る。

その復元を支えたのは、名匠 マーティン・スコセッシ。

スコセッシも映画に魅入られた鬼。

初めて観た日本映画が『雨月物語』

かつて永田の作品に心を揺さぶられた、ひとりの映画青年だった。

スクリーンの中で、映画バカ一代 永田雅一の夢は今も生き続ける。

北村匡平『スター女優の文化社会学』(作品社)

北村匡平『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩書房)

中川右介『社長たちの映画史』(日本実業出版社)

山田風太郎『人間臨終図鑑』(徳間書店)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)