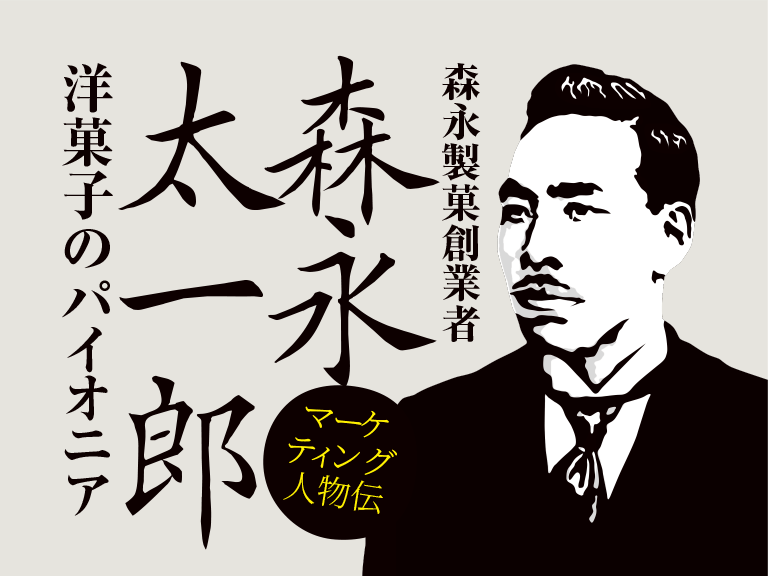

森永太一郎(1865-1937)

森永製菓創業者

一粒のキャンデーが人生を変え、一粒のキャラメルが文化をつくる

1888年、25歳の森永太一郎は故郷 伊万里から単身アメリカへ渡りました。陶器を売るための旅でしたが、待っていたのは厳しい現実。言葉も通じず、人種差別にさらされ、孤独に打ちひしがれる日々。

そんな太一郎の運命を変えたのは、街角で見知らぬ女性から差し出された一粒のキャンデーでした。口に含んだ瞬間、「がばいうまかぁ」太一郎は未来の味を感じ、希望を見出します。

この小さな体験が、日本の製菓史を大きく動かすきっかけとなったのです。

アメリカ修行と森永製菓の誕生

キャンデーの衝撃を受けた太一郎は決意します。「俺、洋菓子職人になる」。

陶器商人として渡米した青年が、人生をひっくり返す大転換を選んだ瞬間でした。アメリカで太一郎は必死に修行を重ね、西洋菓子の技術を学び続けます。技を盗み、味を掴み、己の菓子を生み出すために。

1899年、帰国した太一郎は東京・赤坂溜池に「森永西洋菓子製造所」を創業。ここから日本の洋菓子の歴史が動き始めました。

1905年には実業家 松崎半三郎と出会い、リヤカーを引いてお菓子を売り歩く日々が始まります。たった2坪の工場からスタートした事業は、やがて日本を代表する菓子メーカー「森永製菓」へと成長していきました。

太一郎は広告にも力を注ぎます。「天下無敵」のキャッチコピー、大横綱の手形広告、飛行機からビラを撒く“森永号”作戦、キャラメル空箱を使った図画コンテストなど、型破りな手法で人々を驚かせました。そして太一郎自身が描いた「エンゼルマーク」は、森永製菓の象徴として今もなお輝き続けています。

ミルクキャラメルと一粒の奇跡

太一郎の挑戦は、1914年の「森永ミルクキャラメル」誕生へと結実します。当時の日本ではキャラメルも牛乳も馴染みがなく、販売初期は「バタくさい」と敬遠され、湿度や輸送の問題にも悩まされました。しかし太一郎は諦めません。配合を見直し、試行錯誤を重ね、ついに日本人に受け入れられるレシピを完成させたのです。

苦節15年の末に生まれたミルクキャラメルは、日本中を甘く包み込みました。黄色い小箱は瞬く間に国民的お菓子となり、世代を超えて愛され続けています。

1958年には、太一郎が愛したチョコレート・マシュマロ・ビスケットを組み合わせた「エンゼルパイ」が誕生。太一郎の夢と情熱は没後も形を変えて受け継がれました。

一粒のキャンデーが人生を変え、一粒のキャラメルが文化をつくる。森永太一郎の物語は、挑戦と希望の象徴です。今もなお、黄色い箱を手にする人々の心を温かく包み込むその味は、太一郎が見た未来の味の証なのです。

- 若山三郎『菓商 森永太一郎』(徳間書店)

- 北方謙三『望郷の道』(幻冬舎)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)