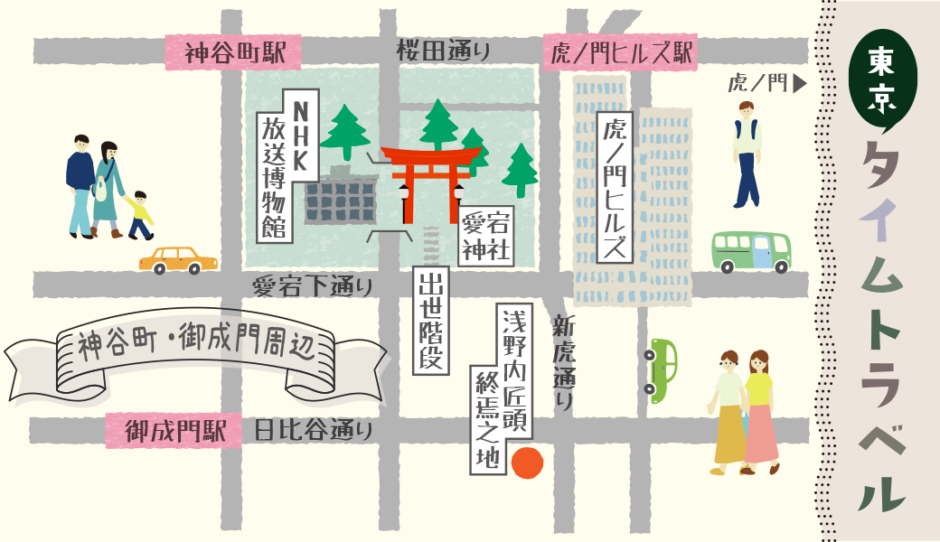

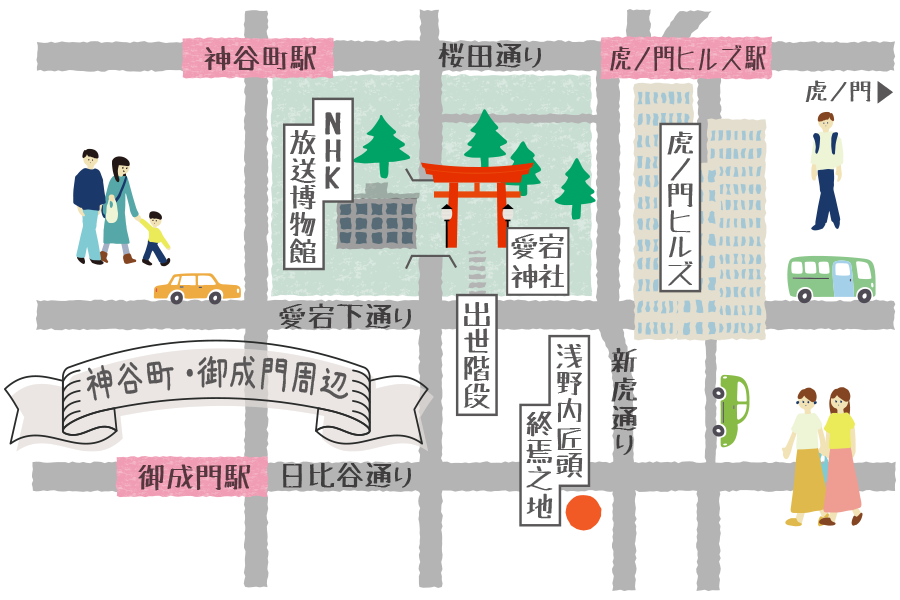

大河ドラマの始まりを辿りゆかりの場所へ!

日本のテレビ文化を語るうえで欠かせないのが「大河ドラマ」。 1963年、テレビ放送が始まって10年という節目に、NHKが「映画に負けない本格時代劇を作ろう」と立ち上げたのが始まりでした。 その歴史をたどると、意外にも東京・新虎通りの近くに、物語の出発点ともいえる場所があります。

大河ドラマ第1作『花の生涯』と井伊家の物語

愛宕山のNHK放送博物館は、1925年に日本初のラジオ放送を行った東京放送局の跡地に建てられています。 館内には大河ドラマだけでなく、紅白歌合戦や朝ドラなど、日本のテレビ史を彩った番組の資料がずらり。 「テレビってこうして育ってきたんだな」と実感できる、ちょっとしたタイムトラベルのような空間です。

大河ドラマの第一作は、1963年4月7日放送開始の『花の生涯』。 主人公・井伊直弼を演じたのは歌舞伎界の重鎮・二代目尾上松緑。 当時、歌舞伎役者がテレビに出演するのは大事件で、家臣役には映画スターの佐田啓二が参加。 “映画と歌舞伎のスターがテレビで共演”という豪華さに、世間は大いに沸きました。

物語の山場は、1860年3月3日。 雪の愛宕神社で水戸浪士たちが祈りを捧げ、桜田門へ向かう場面です。 そして井伊直弼は、そこで浪士たちに討たれることになります。

井伊家といえば、真っ赤な甲冑「井伊の赤備え」が有名です。 戦場で赤備えが現れると「井伊の軍勢だ!」と恐れられたほど。 その起源は、井伊直政が武田信玄の家臣・山県昌景の家来を引き入れたことにあります。

さらに面白いのは、25年後の大河『武田信玄』(1988年)で、佐田啓二の息子・中井貴一が主役を務めたこと。 親子二代で大河の重要人物を演じたという、ちょっと胸が温かくなるエピソードです。

二作目『赤穂浪士』と新橋に残る史跡

大河ドラマ第二作は、忠臣蔵を題材にした『赤穂浪士』。 主役・大石内蔵助を演じたのは、時代劇の大スター長谷川一夫。 長谷川一夫は映画『忠臣蔵』でも大石を演じており、「若い頃に浅野内匠頭を演じた自分が、今は大石を演じるのか」と感慨深く語ったといいます。

『赤穂浪士』での「おのおの方」というセリフはその年の流行語になるほどでした。

忠臣蔵の発端となった「松の廊下事件」は1701年3月14日。 浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかったのが始まりで、浅野はその日のうちに切腹を命じられます。 一方で吉良家には処罰がなく、赤穂藩は断絶。 この不公平さが、のちの討ち入りへとつながっていきます。

新虎通りと日比谷通りが交わる新橋四丁目交差点のそばには、「浅野内匠頭終焉之地」の石碑が静かに佇んでいます。

歴史に名を刻む大河ドラマ。ドラマのエピソードとともに、その舞台となった場所を巡ることで、また違った物語の深さを感じられるのではないでしょうか。

【NHK放送博物館】港区愛宕2-1-1 〈開館時間〉午前10時~午後4時30分毎週月曜日休館(祝除く)

【愛宕神社】港区愛宕1-5-3

◯最寄り駅 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」

【浅野内匠頭終焉之地】港区新橋4-3-1

◯最寄り駅都営三田線御成門駅

春日太一『大河ドラマの黄金時代』(NHK出版)

山田風太郎『人間臨終図鑑』(徳間書店)

港区産業・地域振興支援部『港区歴史観光ガイドブック』(港区)

新正堂菓子「切腹最中」しおり

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)