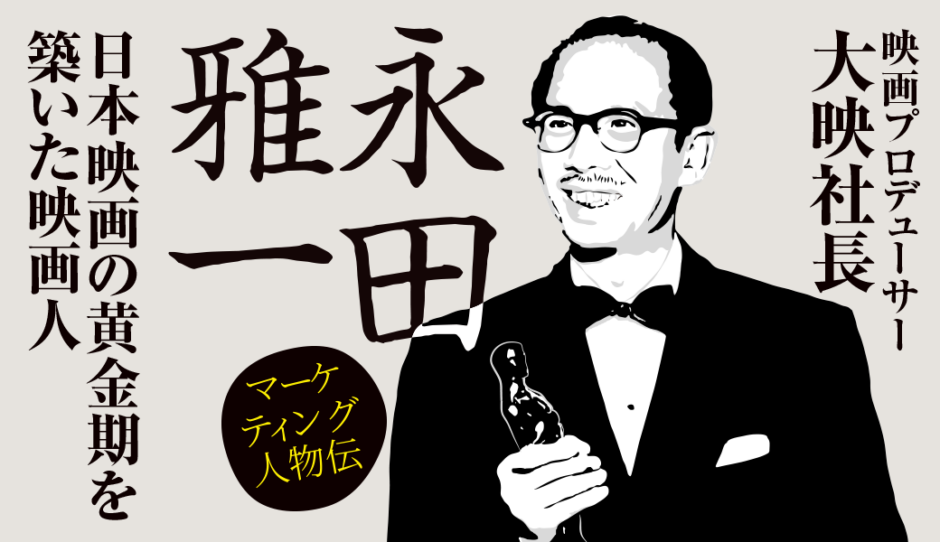

永田雅一(1906-1985)

大映社長、映画プロデューサー、プロ野球球団オーナー

永田雅一 映画バカ一代

映画は時代ごとに「もう終わりだ」と言われながらも、何度も蘇ってきました。テレビが登場したときも、インターネットが広がったときも、映画は消えるどころか新しい形で人々を魅了し続けています。

なぜなら、映画だけが与えられる記憶に残る感動があるからです。そんな映画の魔力に取り憑かれ、一生を賭けた男がいました。

その男の名は永田雅一。

映画の鬼「永田ラッパ」と大映の黄金期

永田雅一は「映画の鬼」「最後の活動屋」と呼ばれた人物で、大映の社長として1942年から30年間で1500本以上の映画を世に送り出しました。

溝口健二、市川崑ら名監督を輝かせ、京マチ子、若尾文子、市川雷蔵、勝新太郎といったスターを育てました。『座頭市』『眠狂四郎』『ガメラ』『大魔神』などのヒット作は子どもから大人まで夢中にさせ、日本映画の黄金期を築きました。

さらに永田は世界を見据え、黒澤明『羅生門』の国際的成功をきっかけに日本映画を海外映画祭へ売り込みました。

『雨月物語』『地獄門』『山椒大夫』は世界三大映画祭で次々と受賞し、京マチ子は「国際派グランプリ女優」として世界を魅了します。

時代の荒波と永田の遺産継承

しかし、1950年代後半からテレビの普及が映画館を直撃します。永田は「テレビでは観られない大作映画」を目指し、ワイドスクリーンや海外ロケ、豪華な超大作路線に挑みましたが、制作費が膨らみ赤字を生みました。

ライバル会社が多角経営で生き残る中、永田は映画一本に賭け続けますが大映は1971年に倒産。

しかし永田の精神は消えず、往年の永田を彷彿させる風雲児 角川春樹が1976年に角川映画を立ち上げます。

第1作は大映ゆかりの市川崑監督の『犬神家の一族』です。

大映を継承した徳間康快は、スタジオジブリを設立。日本映画史にそして世界に新たな金字塔を打ち立てました。

世界的巨匠 マーティン・スコセッシは、若き日に感銘を受けた『雨月物語』『羅生門』を最新技術で蘇らせます。永田雅一の夢、そして大映ブランドは、スクリーンの中で今も生きているのです。

中川右介『社長たちの映画史』(日本実業出版社)

山田風太郎『人間臨終図鑑』(徳間書店)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)