表現一つで 購買意欲に 火をつける法

医師でさえ心が揺れる死亡率

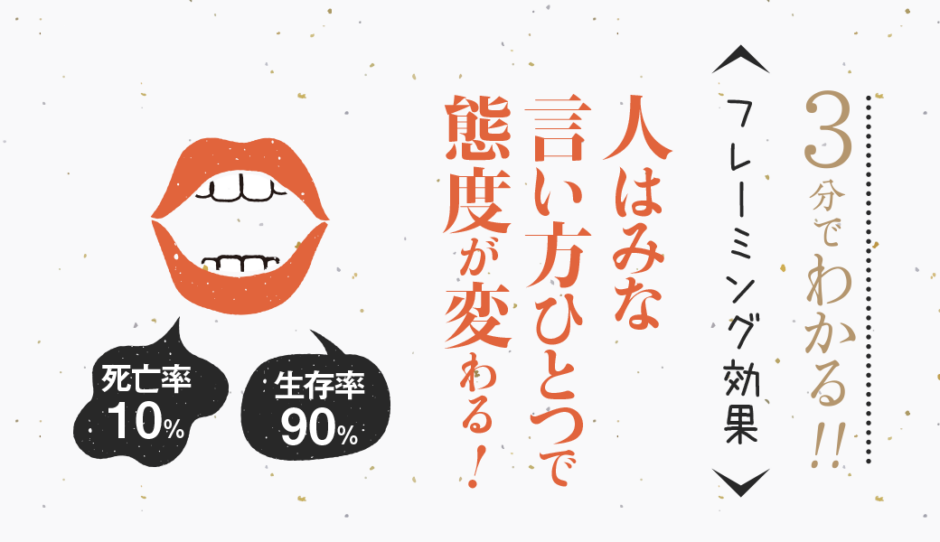

人は、同じ情報であるにもかかわらず、表現次第でまったく異なる選択をします。この心理がフレーミング効果です。

行動経済学の権威 ダニエル・カーネマン(1934-2024)とエイモス・トヴェルスキー(1937-1996)は、この心理に着目。医師を対象に、興味深い実験を行いました。

「生存率90%の手術か薬物治療か」と「死亡率10%の手術か薬物治療か」という全く同じ情報を提示した問いかけです。

結果は「生存率90%」というポジティブな表現では84%もの医師が手術を選択、「死亡率10%」というネガティブな表現では手術と薬物療法が50%ずつに分かれました。

実験とはいえ冷静沈着であるべき医師でさえもネガティブな表現に強く反応してしまう。思っている以上に、感情意思決定に深く関わっていることを教えてくれます。

表現で 売れ行き変わる 脂肪率

死亡率の次は脂肪率。店頭に2つのヨーグルトが並んでいます。

「脂肪分20%のヨーグルト」と「脂肪分80%カットのヨーグルト」。成分表示を見れば、全く同じ製品であることがわかります。しかし、多くのお客様は「脂肪分80%カット」を選びます。

“カット=減らしている=健康的”と、お客様の心にポジティブなイメージが働くからです。

ほんの少しの表現の工夫で、お客様の購買意欲は大きく変化します。

参考文献

ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか? 』(早川書房)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)