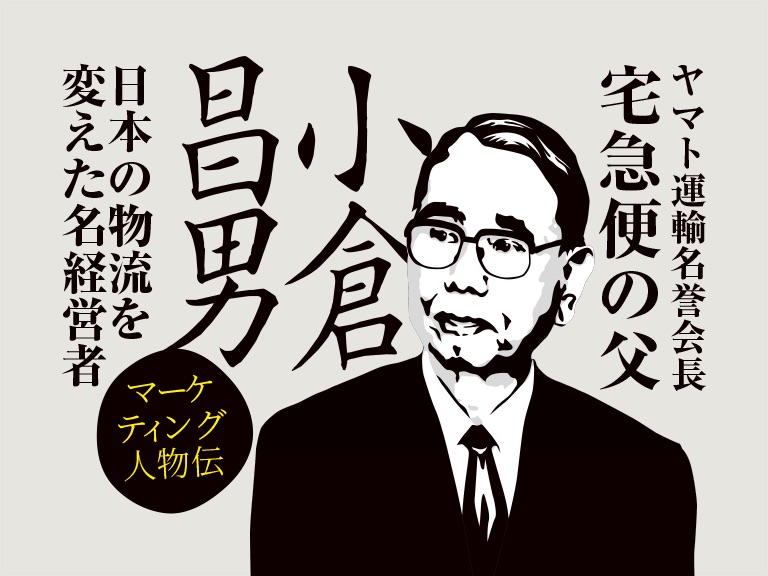

小倉昌男(1924-2005)

ヤマト運輸名誉会長(最終職)

誰もやらないのではなく、誰もできなかった事業を成功させる

かつて日本の物流の世界では、個人の荷物を運ぶことは、あまりにも非効率で採算が合わないタブーとされていました。

その常識を打ち破り、日本人の生活を劇的に変えたのがヤマト運輸の小倉昌男です。

小倉は、誰もやらないのではなく誰もできなかった事業にこそ、真の価値があると信じていました。

1規制と常識への挑戦:初日の荷物はわずか1個

1976年1月20日。宅急便の初日の取扱個数は、わずか11個でした。業界からは「正気か」と嘲笑され、役所からは厳しい規制の壁が立ちはだかる中での船出でした。

小倉昌男は、それまでの「企業から企業へ」という物流の常識を捨て、「個人から個人へ」という未踏の領域に賭けました。

- サービス第一、利益は後: 「翌日配達」を掲げ、利便性を最優先。

- 料金の簡素化: 複雑だった料金体系を、誰にでも分かりやすい「地帯別均一料金」へ改革。

- 全国ネットワークの構築: 日本を9つの地域に分け、独自の配送網を整備。

「明日届かないと困る」というお客様の切実な声に応えたい。その一心が、不可能を可能にする原動力となりました。

人こそが財産:11個から17.9億個への軌跡

事業の急成長を支えたのは、効率的なシステムだけではありません。小倉が最も大切にしたのは、現場で荷物を届ける人の力でした。

小倉は、単なるドライバーではなく、現場の最前線で、お客様と直接向き合うプロフェッショナルとしてセールスドライバーと命名。セールスドライバーが地域で築く信頼こそが、最大のブランドになると確信していました。

- ドライバーの意識変革: 「ありがとう」の声が、荷物を運ぶ作業を「想いを届ける仕事」へと昇華させた。

- 圧倒的な成長: 初日11個だった荷物は、現在、年間約18億個にまで拡大。

- 経営の真髄: 差別化されたサービスと、地道な口コミの積み重ねを徹底。

宅急便は初日の11個から年間17.9億個へと成長。約6万人のセールスドライバーが日本中を駆け巡り、宅急便は社会のインフラとなりました。

小倉昌男は著書『経営学』で「差別化されたサービスと、お客様の口コミ。その基本を、徹底的にやり抜いただけです」と語っています。

参考文献

- 小倉昌男『経営学』(日経BP社)

- 小倉昌男『経営はロマンだ!』(日本経済出版)

![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)